Смотрите же за собою, чтобы

сердца ваши не отягчились

объядением и пьянством…

Лк. 21, 34

В русской Православной Церкви установлены четыре многодневных поста, три однодневных и, кроме того, пост в среду и пятницу в течение всего года.

МНОГОДНЕВНЫЕ ПОСТЫ

ВЕЛИКИЙ ПОСТ продолжается 7 недель от Прощеного воскресенья (масленицы) до Пасхи;

ПЕТРОВ ПОСТ может длиться от [...]

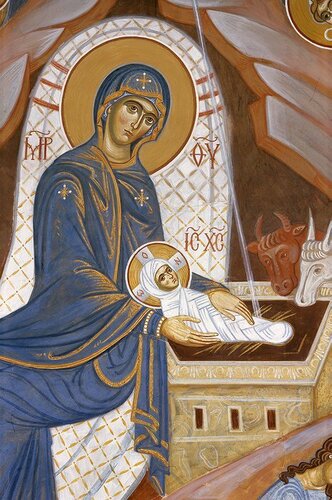

... Итак, открылись сокровенные тайны Божии, и Церковь ныне воспевает: "Таинство странное вижу и преславное". Что может сравниться с этим таинством? Целое небо с солнцем, луной и звездами, со всем могуществом Божиим вместилось в один малый Вифлеемский вертеп! "Небо - вертеп". Целый лик Херувимов, число которых бесконечно, тысячи тысяч, тьмы тем, на которых Бог почивает,- все они уступили свою роль одной Деве, Пречистой и Преблагословенной Деве Марии! "Престол херувимский - Дева". Все неисчислимые, неоцененные, невместимые Божии сокровища и богатства вложены в тесные ясли, вмещены и покрыты горстью сена! "Ясли - вместилище". О, поистине великое, дивное и преславное таинство явлено миру в нынешний праздник Рождества Христова, явлено не для того, чтобы люди молчали о нем, но говорили, ибо только тайну земного царя подобает таить, таинства же Царя Небесного или дела Божии надлежит проповедовать и прославлять. Тайны Божии по своим дивным свойствам совсем не таковы, как тайны людские. Тайну человеческую стоит сказать лишь раз-другой, одному-другому, как уже все узнают ее совершенно. Таинства же Божии - чем более о них думаешь и говоришь, чем больше о них проповедуешь, становятся тем сокровеннее, труднее и непостижимее. "Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!" (Рим. 11, 33). Проповедовать, однако, о них необходимо. ... Два гостя ныне нашли приют в вертепе. Они прибыли от земли и с Неба. Первый человек, от земли перстный,- это один дивный гость*; Он пришел из Назарета, принесенный в девической утробе. Второй человек - "Господь с Неба" (1 Кор. 15, 47); это другой гость. Он дивен тем, что пришел не из ближнего какого-либо места, но с Неба. В первом - естество, взятое от брения; это земля. В другом - естество, сошедшее свыше, с Небес; назовем его Небом: "Господь с Неба". Бог сделался человеком, а человек - Богом. Небо становится землею, а земля - Небом. Но не так становится Небо землею, чтобы перестало быть Небом, ни земля не изменяется в Небо так, чтобы перестала быть землей. То есть как Бог, сделавшись человеком, не перестал быть Богом, так и человек, сделавшись Богом, не перестал быть человеком, но оба они так соединились между собой, как в том таинстве, о котором апостол говорит: "будут двое одна плоть" (Еф. 5, 31). Здесь соединились оба даже в одно лицо, как прекрасно выражается преподобный Иоанн Дамаскин: "Не в двух лицах разделяемый, но в двух естествах неслитно познаваемый" (103, 869-871).

... Итак, открылись сокровенные тайны Божии, и Церковь ныне воспевает: "Таинство странное вижу и преславное". Что может сравниться с этим таинством? Целое небо с солнцем, луной и звездами, со всем могуществом Божиим вместилось в один малый Вифлеемский вертеп! "Небо - вертеп". Целый лик Херувимов, число которых бесконечно, тысячи тысяч, тьмы тем, на которых Бог почивает,- все они уступили свою роль одной Деве, Пречистой и Преблагословенной Деве Марии! "Престол херувимский - Дева". Все неисчислимые, неоцененные, невместимые Божии сокровища и богатства вложены в тесные ясли, вмещены и покрыты горстью сена! "Ясли - вместилище". О, поистине великое, дивное и преславное таинство явлено миру в нынешний праздник Рождества Христова, явлено не для того, чтобы люди молчали о нем, но говорили, ибо только тайну земного царя подобает таить, таинства же Царя Небесного или дела Божии надлежит проповедовать и прославлять. Тайны Божии по своим дивным свойствам совсем не таковы, как тайны людские. Тайну человеческую стоит сказать лишь раз-другой, одному-другому, как уже все узнают ее совершенно. Таинства же Божии - чем более о них думаешь и говоришь, чем больше о них проповедуешь, становятся тем сокровеннее, труднее и непостижимее. "Как непостижимы судьбы Его и неисследимы пути Его!" (Рим. 11, 33). Проповедовать, однако, о них необходимо. ... Два гостя ныне нашли приют в вертепе. Они прибыли от земли и с Неба. Первый человек, от земли перстный,- это один дивный гость*; Он пришел из Назарета, принесенный в девической утробе. Второй человек - "Господь с Неба" (1 Кор. 15, 47); это другой гость. Он дивен тем, что пришел не из ближнего какого-либо места, но с Неба. В первом - естество, взятое от брения; это земля. В другом - естество, сошедшее свыше, с Небес; назовем его Небом: "Господь с Неба". Бог сделался человеком, а человек - Богом. Небо становится землею, а земля - Небом. Но не так становится Небо землею, чтобы перестало быть Небом, ни земля не изменяется в Небо так, чтобы перестала быть землей. То есть как Бог, сделавшись человеком, не перестал быть Богом, так и человек, сделавшись Богом, не перестал быть человеком, но оба они так соединились между собой, как в том таинстве, о котором апостол говорит: "будут двое одна плоть" (Еф. 5, 31). Здесь соединились оба даже в одно лицо, как прекрасно выражается преподобный Иоанн Дамаскин: "Не в двух лицах разделяемый, но в двух естествах неслитно познаваемый" (103, 869-871).

Существует мнение некоторых церковных учителей, что эта тайна, хранимая в сокровищнице Божественного Совета, как драгоценнейшая жемчужина на небесах, была явлена в начале веков через откровение, чтобы Ангелы увидели и удивились чудеснейшему делу Божественной Премудрости. В этом именно Денница нашел повод к тому, чтобы позавидовать ипостасному единению Бога с человеком и, возгордившись своим превосходством, сказать в своем сердце: я, именно я, первый из Серафимов, небесный и бесплотный, достоин такой чести, а не человек, телесный и земной, я "буду подобен Всевышнему" (Ис. 14, 14). И, таким образом, как молния, ниспал с Небес. Но наконец, "когда пришла полнота времени. Бог послал Сына Своего" (Гал. 4, 4). Какое это было время, по исполнении которого Бог от века определил совершиться Воплощению? В шесть дней Бог создал мир: в первый Он создал свет; во второй - небесную твердь; в третий - землю; в четвертый - солнце, луну, звезды; в пятый - животных и в шестой - человека. Как мир был сотворен в шесть дней, точно так же, под руководством естественного и писаного закона, он пережил шесть периодов. Равным образом, как в каждый из шести дней было создано по одному новому творению, так в каждый из шести периодов происходило какое-нибудь выдающееся событие. Первый период Адама,- совершилось миротворение; второй - Ноя,- и произошел потоп; третий - Авраама,- и получило начало обрезание; четвертый - Моисея,- и был дан закон; пятый - Соломона,- и был построен храм; шестой - Ирода,- и прекратилось Иудейское царство. В его-то время и родился Христос во исполнение пророчества Иакова: "Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресл его, доколе не приидет Примиритель, и Ему покорность народов" (Быт. 49, 10). Так и подобало, ибо как в шестой день был создан человек, так в шестой период надлежало быть воссозданным тому же самому человеку. В шестой день создан ветхий человек и в шестой период - Новый; ветхий передал смерть всем живущим - Новый пришел даровать жизнь всем умершим. Тот - отец по естественному рождению, этот - Отец по духовному возрождению; тогда создан человек по образу и подобию Божию - теперь воплощается Бог по подобию и образу человеческому. Но тогда человек получил образ и подобие Божие только по причастию и благодати - теперь Бог получает образ и подобие человека по естеству и по Ипостаси.

Существует мнение некоторых церковных учителей, что эта тайна, хранимая в сокровищнице Божественного Совета, как драгоценнейшая жемчужина на небесах, была явлена в начале веков через откровение, чтобы Ангелы увидели и удивились чудеснейшему делу Божественной Премудрости. В этом именно Денница нашел повод к тому, чтобы позавидовать ипостасному единению Бога с человеком и, возгордившись своим превосходством, сказать в своем сердце: я, именно я, первый из Серафимов, небесный и бесплотный, достоин такой чести, а не человек, телесный и земной, я "буду подобен Всевышнему" (Ис. 14, 14). И, таким образом, как молния, ниспал с Небес. Но наконец, "когда пришла полнота времени. Бог послал Сына Своего" (Гал. 4, 4). Какое это было время, по исполнении которого Бог от века определил совершиться Воплощению? В шесть дней Бог создал мир: в первый Он создал свет; во второй - небесную твердь; в третий - землю; в четвертый - солнце, луну, звезды; в пятый - животных и в шестой - человека. Как мир был сотворен в шесть дней, точно так же, под руководством естественного и писаного закона, он пережил шесть периодов. Равным образом, как в каждый из шести дней было создано по одному новому творению, так в каждый из шести периодов происходило какое-нибудь выдающееся событие. Первый период Адама,- совершилось миротворение; второй - Ноя,- и произошел потоп; третий - Авраама,- и получило начало обрезание; четвертый - Моисея,- и был дан закон; пятый - Соломона,- и был построен храм; шестой - Ирода,- и прекратилось Иудейское царство. В его-то время и родился Христос во исполнение пророчества Иакова: "Не отойдет скипетр от Иуды и законодатель от чресл его, доколе не приидет Примиритель, и Ему покорность народов" (Быт. 49, 10). Так и подобало, ибо как в шестой день был создан человек, так в шестой период надлежало быть воссозданным тому же самому человеку. В шестой день создан ветхий человек и в шестой период - Новый; ветхий передал смерть всем живущим - Новый пришел даровать жизнь всем умершим. Тот - отец по естественному рождению, этот - Отец по духовному возрождению; тогда создан человек по образу и подобию Божию - теперь воплощается Бог по подобию и образу человеческому. Но тогда человек получил образ и подобие Божие только по причастию и благодати - теперь Бог получает образ и подобие человека по естеству и по Ипостаси. Но здесь в рождении древнего и нового Адама, человека и Бога, заключается предмет, достойный нашего созерцания. Когда был сотворен Адам, Бог сперва украсил небо всем светом звезд, землю - всем разнообразием цветов и растений; создал рай сладости и объявил Адама царем творения. Когда же родился Христос, Единородный Сын и Слово Божие, Бог, во-первых, определил быть этому ночью, в пещере и яслях; во-вторых, Тот, Кто родился, был Наследник царства Давида, Избавитель мира, Мессия, о котором предрекли пророки и Которого столько веков страстно чаял израильский народ. И однако Его рождение, вместо того чтобы тотчас быть провозглашенным всему израильскому народу или даже всему Иерусалиму, по крайней мере архиереям, старцам и начальникам города,- это столь великое событие остается тайным и о нем не знает почти никто, за исключением тех немногих пастырей, которым открыл его Ангел. Так славно и открыто было творение человека, которое видели небо и земля, и так сокровенно и безвестно было Рождество Христа, которое совершилось ночью в пещере. И таково рождение Бога, пришедшего спасти человека?! Да. Вот потому-то пусть Рождество Христа и будет, насколько возможно, сокровенно, пусть будет почти неизвестно миру, пусть кажется, что Этот Рождающийся не есть небесный Царь Славы, а самый бедный, униженный человек земли, чтобы диавол был введен в тем большее заблуждение. Пусть он считает Его теперь простым человеком, чтобы впоследствии познать в Нем Вышнего Бога, что с ним и случилось, когда он, как говорит божественный Златоуст: "Прият тело - и Богу приразися; когда прият, еже видяше, и впаде, во еже не видяше. О глубина богатства, премудрости и разума Божия!"

Но здесь в рождении древнего и нового Адама, человека и Бога, заключается предмет, достойный нашего созерцания. Когда был сотворен Адам, Бог сперва украсил небо всем светом звезд, землю - всем разнообразием цветов и растений; создал рай сладости и объявил Адама царем творения. Когда же родился Христос, Единородный Сын и Слово Божие, Бог, во-первых, определил быть этому ночью, в пещере и яслях; во-вторых, Тот, Кто родился, был Наследник царства Давида, Избавитель мира, Мессия, о котором предрекли пророки и Которого столько веков страстно чаял израильский народ. И однако Его рождение, вместо того чтобы тотчас быть провозглашенным всему израильскому народу или даже всему Иерусалиму, по крайней мере архиереям, старцам и начальникам города,- это столь великое событие остается тайным и о нем не знает почти никто, за исключением тех немногих пастырей, которым открыл его Ангел. Так славно и открыто было творение человека, которое видели небо и земля, и так сокровенно и безвестно было Рождество Христа, которое совершилось ночью в пещере. И таково рождение Бога, пришедшего спасти человека?! Да. Вот потому-то пусть Рождество Христа и будет, насколько возможно, сокровенно, пусть будет почти неизвестно миру, пусть кажется, что Этот Рождающийся не есть небесный Царь Славы, а самый бедный, униженный человек земли, чтобы диавол был введен в тем большее заблуждение. Пусть он считает Его теперь простым человеком, чтобы впоследствии познать в Нем Вышнего Бога, что с ним и случилось, когда он, как говорит божественный Златоуст: "Прият тело - и Богу приразися; когда прият, еже видяше, и впаде, во еже не видяше. О глубина богатства, премудрости и разума Божия!" Но как Бог стал человеком. Слово - плотью. Безначальный получил начало? Это хотя и есть "для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие" (1 Кор. 1, 23), однако это догмат нашей православной веры, которая учит нас, что поистине "Слово стало плотию, и обитало с нами" (Ин. 1, 14); учит нас, что воплотилось Слово, второе лицо Святой Троицы, а не первое, Отец, и не третье, Святой Дух. Во-первых, так как грех уничтожил в человеке образ Божий, то с человеком надлежало соединиться Сыну, Который есть Образ Бога невидимого, как говорит Афанасий Великий в Слове о Вочеловечении и апостол Павел, чтобы снова начертать в человеке прежнюю красоту образа Божия. Во-вторых, как говорит Василий Великий, в начале, по Иоанну, с человеком подобало соединиться Сыну, который есть Слово, Разум, чтобы разрешить неразумие, в которое впал человек, когда вследствие греха стал "подобен животным" (Пс. 48, 21). В-третьих, потому, что, как говорят учители церкви, рожденность есть свойство не Отца, Который не рожден, и не Святого Духа, Который исходит, а Сына, Который потому и называется Сыном, что рождается: подобало родиться Сыну, чтобы был Один и Тот же. Кто теперь рождается один раз и всегда рождается предвечно. Рождение произошло таким образом, что ни Бог не превратился в человека, ни человек в Бога, но Бог воплотился, пребывая Богом, и человек обожился, пребывая человеком, и Тот, Кто был совершенным Богом и совершенным человеком, есть Единый Иисус Христос. Наша вера учит нас, что в единой только Ипостаси Божественного Слова соединились две природы, каждая со своими свойствами, одна Ипостась, которая, однако, не сливает двух природ - Божественной и человеческой, которые, однако, не разделяют единой Ипостаси. Тогда как в таинстве Святой Троицы мы веруем в единство природы и троичность лиц, здесь, в тайне Домостроительства Воплощения, мы совершенно отличным образом веруем в единство лица и двойство естества. Вера учит нас, что это единение естеств стало ипостасным, то есть Один и Тот же, в силу двух естеств. Богочеловек - есть Единое и То же, в силу одной Ипостаси, Божественное слово, исповедуемое нами из двух и в двух естествах, как богословствует Афанасий Великий, неслитно, непреложно, нераздельно, не как богоносный человек, а как плотоносец Бог. Вера учит нас, что это Божественное Слово восприняло от той же Девы истинное тело, но, конечно, совершенное, восприняло душу, но и душу совершенную, то есть с разумом и волей, как определяет посланием Софрония святой Шестой Вселенский Собор, вместе плоть - и плоть Бога Слова; в одно и то же время одушевленная разумная плоть - и одушевленная разумная плоть Бога Слова.

Но как Бог стал человеком. Слово - плотью. Безначальный получил начало? Это хотя и есть "для Иудеев соблазн, а для Еллинов безумие" (1 Кор. 1, 23), однако это догмат нашей православной веры, которая учит нас, что поистине "Слово стало плотию, и обитало с нами" (Ин. 1, 14); учит нас, что воплотилось Слово, второе лицо Святой Троицы, а не первое, Отец, и не третье, Святой Дух. Во-первых, так как грех уничтожил в человеке образ Божий, то с человеком надлежало соединиться Сыну, Который есть Образ Бога невидимого, как говорит Афанасий Великий в Слове о Вочеловечении и апостол Павел, чтобы снова начертать в человеке прежнюю красоту образа Божия. Во-вторых, как говорит Василий Великий, в начале, по Иоанну, с человеком подобало соединиться Сыну, который есть Слово, Разум, чтобы разрешить неразумие, в которое впал человек, когда вследствие греха стал "подобен животным" (Пс. 48, 21). В-третьих, потому, что, как говорят учители церкви, рожденность есть свойство не Отца, Который не рожден, и не Святого Духа, Который исходит, а Сына, Который потому и называется Сыном, что рождается: подобало родиться Сыну, чтобы был Один и Тот же. Кто теперь рождается один раз и всегда рождается предвечно. Рождение произошло таким образом, что ни Бог не превратился в человека, ни человек в Бога, но Бог воплотился, пребывая Богом, и человек обожился, пребывая человеком, и Тот, Кто был совершенным Богом и совершенным человеком, есть Единый Иисус Христос. Наша вера учит нас, что в единой только Ипостаси Божественного Слова соединились две природы, каждая со своими свойствами, одна Ипостась, которая, однако, не сливает двух природ - Божественной и человеческой, которые, однако, не разделяют единой Ипостаси. Тогда как в таинстве Святой Троицы мы веруем в единство природы и троичность лиц, здесь, в тайне Домостроительства Воплощения, мы совершенно отличным образом веруем в единство лица и двойство естества. Вера учит нас, что это единение естеств стало ипостасным, то есть Один и Тот же, в силу двух естеств. Богочеловек - есть Единое и То же, в силу одной Ипостаси, Божественное слово, исповедуемое нами из двух и в двух естествах, как богословствует Афанасий Великий, неслитно, непреложно, нераздельно, не как богоносный человек, а как плотоносец Бог. Вера учит нас, что это Божественное Слово восприняло от той же Девы истинное тело, но, конечно, совершенное, восприняло душу, но и душу совершенную, то есть с разумом и волей, как определяет посланием Софрония святой Шестой Вселенский Собор, вместе плоть - и плоть Бога Слова; в одно и то же время одушевленная разумная плоть - и одушевленная разумная плоть Бога Слова. Вера научает нас, что Слово рождается от Девы, именно Неискусомужной, главным образом потому, что Тому Единородному Сыну, который рождается вне времени от Единого Отца на Небесах, надо родиться во времени от единой матери на земле, чтобы у Единого Сына был только Единый Отец, так же как и только единая Мать. "О, бездна богатства и премудрости, и ведения Божия!" (Рим. 11, 33). Здесь опять открывается бездна страшных чудес: "Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый",- говорит Павел (1 Тим. 1, 15). Велико это чудо, христиане, что Бог стал человеком! Здесь открывается беспредельная Божественная Премудрость и сила. Еще большее чудо, что Бог стал человеком, чтобы спасти человека; здесь открывается беспредельная Божественная Благость и Любовь. Человек, вследствие преступления Адамова, отступил от Бога, стал чадом гнева Божия, рабом греха, пленником диавола, наследником вечного мучения. Для человека не было посредника, чтобы примирить его с Богом; для человека были заключены врата Небесного Царства и потеряна надежда на спасение. Бог сжалился над созданием Своих рук, Сам сошел на землю, воплотился, чтобы спасти этого человека, то есть показать ему путь к спасению, открыть ему врата Царства Небесного, соединить его с Богом и Отцом, избавить от рабства греху, от плена диавольского, от вечных мучений: "Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее" (Мф. 18, 11). Вот цель Домостроительства Воплощения.

Вера научает нас, что Слово рождается от Девы, именно Неискусомужной, главным образом потому, что Тому Единородному Сыну, который рождается вне времени от Единого Отца на Небесах, надо родиться во времени от единой матери на земле, чтобы у Единого Сына был только Единый Отец, так же как и только единая Мать. "О, бездна богатства и премудрости, и ведения Божия!" (Рим. 11, 33). Здесь опять открывается бездна страшных чудес: "Христос Иисус пришел в мир спасти грешников, из которых я первый",- говорит Павел (1 Тим. 1, 15). Велико это чудо, христиане, что Бог стал человеком! Здесь открывается беспредельная Божественная Премудрость и сила. Еще большее чудо, что Бог стал человеком, чтобы спасти человека; здесь открывается беспредельная Божественная Благость и Любовь. Человек, вследствие преступления Адамова, отступил от Бога, стал чадом гнева Божия, рабом греха, пленником диавола, наследником вечного мучения. Для человека не было посредника, чтобы примирить его с Богом; для человека были заключены врата Небесного Царства и потеряна надежда на спасение. Бог сжалился над созданием Своих рук, Сам сошел на землю, воплотился, чтобы спасти этого человека, то есть показать ему путь к спасению, открыть ему врата Царства Небесного, соединить его с Богом и Отцом, избавить от рабства греху, от плена диавольского, от вечных мучений: "Сын Человеческий пришел взыскать и спасти погибшее" (Мф. 18, 11). Вот цель Домостроительства Воплощения. Здесь церковные богословы недоумевают. Разве, гово т они, Бог для спасения человека не мог послать другого человека в духе и силе, как для спасения евреев Он послал Моисея? Нет, отвечает Василий Великий при объяснении 48-го псалма: "человек никак не искупит брата своего и не даст Богу выкупа за него: дорога цена искупления их" (Пс. 48, 8-9). Другими словами, человек, какими бы дарованиями и добродетелью он ни обладал, не может выплатить цены, достаточной для искупления только своей души, а тем менее - душ всех людей. А если бы Бог послал Ангела? Тоже нет, ибо ни человек, ни Ангел, с их тварной природой и, следовательно, ограниченной силой, не могут понести бремя, выплатить греховный долг, который беспределен. В этом случае должен был сойти Сам Бог, сила Которого беспредельна. Согласимся, что должен прийти Бог, но если Он хотел соединиться с тварной природой, то выбрал бы лучше Ангельскую, более благородную, чем человеческая. Нет, говорит Павел: "не Ангелов восприемлет Он, но восприемлет семя Авраамово" (Евр. 2, 16). Надлежало спасти человека, и потому человек же должен был и искупить его. Это было необходимо и для того, чтобы диавол, побежденный природой, которую раньше победил, был еще более посрамлен, чтобы тот, кто некогда соблазнил человека, будто желая сделать его Богом, сам был введен в заблуждение, видя Бога, ставшего человеком.

Здесь церковные богословы недоумевают. Разве, гово т они, Бог для спасения человека не мог послать другого человека в духе и силе, как для спасения евреев Он послал Моисея? Нет, отвечает Василий Великий при объяснении 48-го псалма: "человек никак не искупит брата своего и не даст Богу выкупа за него: дорога цена искупления их" (Пс. 48, 8-9). Другими словами, человек, какими бы дарованиями и добродетелью он ни обладал, не может выплатить цены, достаточной для искупления только своей души, а тем менее - душ всех людей. А если бы Бог послал Ангела? Тоже нет, ибо ни человек, ни Ангел, с их тварной природой и, следовательно, ограниченной силой, не могут понести бремя, выплатить греховный долг, который беспределен. В этом случае должен был сойти Сам Бог, сила Которого беспредельна. Согласимся, что должен прийти Бог, но если Он хотел соединиться с тварной природой, то выбрал бы лучше Ангельскую, более благородную, чем человеческая. Нет, говорит Павел: "не Ангелов восприемлет Он, но восприемлет семя Авраамово" (Евр. 2, 16). Надлежало спасти человека, и потому человек же должен был и искупить его. Это было необходимо и для того, чтобы диавол, побежденный природой, которую раньше победил, был еще более посрамлен, чтобы тот, кто некогда соблазнил человека, будто желая сделать его Богом, сам был введен в заблуждение, видя Бога, ставшего человеком. Но как Всемогущий Бог создал нас одним словом, разве не мог так же, одним словом, спасти нас и, не воплощаясь, разрешить наш долг? Не мог ли простить нам наши грехи? Мог, отвечают Афанасий Великий и Августин, безусловно, мог: "Ибо кто противостанет воле Его?" (Рим. 9,19). Но таким образом мы познали бы крайнее Божие всемогущество и не познали бы крайней Божией благости. И так Бог только поэтому стал человеком, свидетельствует апостол, "по Своей великой любви, которою возлюбил нас" (Еф. 2, 4). Вот как снизошел Бог и как возвысился человек! Когда заболел царь Езекия и стал близок к смерти, пророк Исаия от имени Божия предрек ему исцеление и показал ему в уверение такое странное знамение: тень на солнечных часах, указывающая время, с того места, куда она опустилась, поднялась на десять ступеней и на десять ступеней вернулось солнце. Это было прообразом чудного Таинства Воплощения Сына Божия. Незаходимое солнце правды преклонило небеса, миновало, как девять ступеней, девять чинов ангельских и сошло на десятую ступень человеческой природы: "явился на земле и обращался между людьми" (Вар. 3, 38). Когда же Бог вочеловечился, униженная тень и ничтожная природа человеческая из того состояния, в какое она ниспала вследствие древнего проклятия, прошла девять ступеней, возвысилась над девятью ангельскими чинами, достигла высшей, десятой ступени - Божественной Природы, с которою ипостасно и соединилась; и человек таким образом обожился. "О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия!" (Рим. 11, 33). Боже всемогущий! Боже всемудрый! Боже преблагой! Твоя сила могла бы сотворить другой, отличный от этого, мир, несравненно больший; Твоя Премудрость сумела бы создать другой, отличный от этого мир, несравненно прекраснее, но Твоя Любовь не могла и не сумела совершить дело величественнее и прекраснее, чем Домостроительство Твоего Воплощения! "Выше этого она не могла подняться" (Блаженный Августин). Поэтому, видя Тебя новорожденным Младенцем в пещере, в объятиях Девы, мы веруем, что Ты именно Тот, Который царствуешь во светлостях святых, Неразлучимый от блаженных недр Бога и Отца; удивляемся с пастырями, поклоняемся с волхвами и с Ангелами славословим: "Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение!" (Лк. 2, 14). Прибавления к Церковным ведомостям № 51, 1902 г.

Но как Всемогущий Бог создал нас одним словом, разве не мог так же, одним словом, спасти нас и, не воплощаясь, разрешить наш долг? Не мог ли простить нам наши грехи? Мог, отвечают Афанасий Великий и Августин, безусловно, мог: "Ибо кто противостанет воле Его?" (Рим. 9,19). Но таким образом мы познали бы крайнее Божие всемогущество и не познали бы крайней Божией благости. И так Бог только поэтому стал человеком, свидетельствует апостол, "по Своей великой любви, которою возлюбил нас" (Еф. 2, 4). Вот как снизошел Бог и как возвысился человек! Когда заболел царь Езекия и стал близок к смерти, пророк Исаия от имени Божия предрек ему исцеление и показал ему в уверение такое странное знамение: тень на солнечных часах, указывающая время, с того места, куда она опустилась, поднялась на десять ступеней и на десять ступеней вернулось солнце. Это было прообразом чудного Таинства Воплощения Сына Божия. Незаходимое солнце правды преклонило небеса, миновало, как девять ступеней, девять чинов ангельских и сошло на десятую ступень человеческой природы: "явился на земле и обращался между людьми" (Вар. 3, 38). Когда же Бог вочеловечился, униженная тень и ничтожная природа человеческая из того состояния, в какое она ниспала вследствие древнего проклятия, прошла девять ступеней, возвысилась над девятью ангельскими чинами, достигла высшей, десятой ступени - Божественной Природы, с которою ипостасно и соединилась; и человек таким образом обожился. "О, бездна богатства и премудрости и ведения Божия!" (Рим. 11, 33). Боже всемогущий! Боже всемудрый! Боже преблагой! Твоя сила могла бы сотворить другой, отличный от этого, мир, несравненно больший; Твоя Премудрость сумела бы создать другой, отличный от этого мир, несравненно прекраснее, но Твоя Любовь не могла и не сумела совершить дело величественнее и прекраснее, чем Домостроительство Твоего Воплощения! "Выше этого она не могла подняться" (Блаженный Августин). Поэтому, видя Тебя новорожденным Младенцем в пещере, в объятиях Девы, мы веруем, что Ты именно Тот, Который царствуешь во светлостях святых, Неразлучимый от блаженных недр Бога и Отца; удивляемся с пастырями, поклоняемся с волхвами и с Ангелами славословим: "Слава в вышних Богу, и на земли мир, в человецех благоволение!" (Лк. 2, 14). Прибавления к Церковным ведомостям № 51, 1902 г.