http://simvol-veri.ucoz.ru/publ/1-1-0-129

А.А. АХМАТОВА

ИСПОВЕДЬ

Умолк простивший мне грехи,

Лиловый сумрак гасит свечи,

И темная епитрахиль

Накрыла голову и плечи.

Не тот ли голос: «Дева, встань»?

Удары сердца чаще, чаще...

Прикосновение сквозь ткань

Руки, рассеянно крестящей.

"Всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцем Моим Небесным" (Мф. 10, 32).

Дерзновенное открытое исповедание Христа- и предпочтение этого исповедания всему другому так велико и дивно, что Сын Божий... исповедует такого человека перед Отцом Своим, хотя это воздаяние и несоразмерно (42, 109).

Исповедовать (Господа) только на словах, а в делах показывать противное не только бесполезно, но и вредно для нас (42, 135).

Те, которые за истину и исповедание Христа подвергаются каким-либо бедствиям и терпят поношение, удостаиваются за это и особенных почестей. Святитель Иоанн Златоуст (42, 385).

"Горе же беременньм и питающим сосцами в те дни!" (Мф. 24, 19),-сказано душам, которые чреваты Божественной любовью, но не осмеливаются свободно изречь и исповедать веру в Бога и твердо стоять за нее, а приобрели только детское и несовершенное понятие о Божием долготерпении и не имеют твердого упования, но угрозами или нападениями приведены в расслабление и лишили себя будущего. Преподобный Исидор Пелусиот (116, 412).

Сердце имеет нужду в устах, ибо что пользы веровать в душе и не исповедовать перед людьми? Хотя вера оправдывает в уме, но совершенное спасение зависит от исповедания, ибо тогда вера сияет для многих. Но и уста имеют нужду в сердце. Многие исповедуют Христа лицемерно, а сердце их далеко отстоит от Него. Блаженный Феофилакт Боморский (113, 90).

Таким верным и всякого приятия достойным считали свое учение святые мужи и посланники Божии, что не поколебались истину Его кровью своей запечатлеть и отвержением жизни своей утвердить. Кто за прелесть и ложь захочет умереть? Прелесть непостоянна и боязлива-истина тверда и непоколебима; прелесть появится и как дым исчезает, но "истина Господня пребывает вовек" (Пс. 116, 2). Так своим примером учат нас святые Божии люди, что и мы должны до крови стоять и умереть за истину святого учения. Святитель Тихон Задонский (104, 857-858).

"Всякого, кто исповедает меня пред людьми, того исповедаю и Я пред Отцем Моим Небесным" (Мф. 10, 32). Трудно ли исповедать Господа? Никакого нет труда. Какой труд сказать, когда требуется, что Господь наш Иисус Христос есть Единородный Сын Божий и Бог, Который ради нас пришел на землю, воплотился от Духа Святого и Марии Девы и вочеловечился, был распят, пострадал, погребен, воскрес в третий день, восшел на Небеса, и сидит одесную Бога Отца, и опять придет судить живых и мертвых; что Он послал Духа Святого на святых апостолов, силою Его устроивших на земле Святую Церковь, которая, научая истине и освящая Таинствами, правильным путем ведет всех верных чад своих в Царство Небесное? Все это мы повторяем всякий раз, когда слышим и читаем Символ веры. Так возьми эти истины, запечатлей их в сердце своем и будь готов, не боясь никакого человеческого лица, заявить, что так, а не иначе нужно веровать, чтобы спастись, готовясь вместе потерпеть и то, что за это в ином случае достанется тебе. Заграждай уста учителей лжи и хулителей христианства словом истины-и получишь то, что обетовано Господом. Ты исповедуешь Его Богом и Спасителем перед людьми, а Он перед Богом Отцом исповедует, что ты верный Его последователь и исповедник (107, 176-178).

"Кто примет Меня, тот принимает Пославшего Меня",- сказал Господь (Лк. 9, 48), а пославший Его есть Бог, следовательно, кто исповедует Господа, тот Бога исповедует, а кто не исповедует Его, тот и Бога не исповедует. Скажешь: "я исповедую Христа великим, премудрым, всемирным учителем". Нет, исповедуй Его так, как Он Сам говорит о Себе; а Он говорит о Себе, что Он и Отец-одно. Лица единого Божеского естества, раздельные, но единосущные и сопрестольные. Кто не исповедует так, тот, как бы ни величал Господа, все равно что не исповедует Бога. Потому каким почитателем Бога ни называй себя, ты не почитатель Его, если не исповедуешь Господа Иисуса Христа Сыном Божиим Единородным, воплотившимся ради нас и спасшим нас Своею крестной смертью. Не все равно, какого Бога исповедуешь, лишь бы исповедать: поклонявшиеся солнцу и звездам или вымышленным существам не называются почитателями Бога, потому что не то считали Богом, что есть Бог, Так и тот, кто не исповедует Господа, не есть почитатель Бога, потому что не того Бога исповедует, который есть Истинный Бог. Истинного Бога нет без совечного и собезначального Сына. Потому если не исповедуешь Сына, не исповедуешь и Бога Истинного. Какая цена твоему исповеданию-один Бог рассудит; но так как нам Бог открыт Богом Истинным, то помимо этого откровения нельзя иметь Бога Истинного. Епископ Феофан Затворник (107, 350-351).

Собрался синедрион-то самое судилище, которое несколько недель назад осудило Иисуса Христа на смерть. Председательствовал тот же первосвященник Каиафа, в собрании находился и тесть его, прежний первосвященник Анна. Эти и другие важнейшие в народе лица, происходившие из рода первосвященнического, собрались, чтобы общими силами положить конец столь ненавистному для них делу. Приводят апостолов и исцеленного и спрашивают апостолов: "Какою силою или каким именем вы сделали это?" (Деян. 4, 7). Апостолы теперь находились в том самом положении, которое Иисус Христос давно уже предсказал им (Мф. 10, 17-18). Петр и Иоанн, два галилейских рыбаря, могли ли без содействия Духа Истины, без вдохновения свыше дать достойный ответ? И Петр отвечает: "начальники народа и старейшины Израильские! Если от нас сегодня требуют ответа в благодеянии человеку немощному, как он исцелен, то да будет известно всем вам и всему народу Израильскому, что именем Иисуса Христа Назорея, Которого вы распяли. Которого Бог воскресил из мертвых. Им поставлен он перед вами здрав. Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся главою угла, и нет ни в ком ином спасения, ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись" (Деян. 4, 8-12). Так говорит теперь перед Верховным Судилищем тот, который несколько недель назад, при вопросе ничтожной рабыни, троекратно и с клятвою отвергся Господа своего. Ответ апостола не мог не казаться слишком смелым, тем более, что слышали его из уст человека необразованного, не учившегося у знаменитых раввинов... но отвергать подлинность чуда было невозможно. И люди, имеющие власть, решают: "чтобы более не разгласилось это в народе, с угрозою запретим им, чтобы не говорили об имени сем никому из людей" (Деян. 4, 17). Но апостолы ответили то, что и должен ответить каждый свидетель Истины: "судите, справедливо ли пред Богом слушать вас более, нежели Бога" (Деян. 4, 19). Христианское чтение (114, 189-190).

Не словом только,-замечает святитель Иоанн Златоуст,-но и силою апостолы засвидетельствовали Воскресение. Так и Павел говорит: "И слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы" (1 Кор. 2, 4). И действительно, об этой великой силе свидетельствует вся Книга Деяний апостольских, свидетельствуют и все послания их. Тотчас по сошествии Святого Духа, когда все ужасались и недоумевали, Петр безбоязненно засвидетельствовал, что Бог воскресил Иисуса Назорея, и сила свидетельства была так велика, что к верующим "присоединилось в тот день душ около трех тысяч" (Деян. 2, 41). В другой раз, после исцеления хромого, апостолы исповедали имя Божие перед синедрионом.

Настало время свидетельствовать о Воскресении Господа Иисуса не только словом, но и делом; и свидетельствуют о нем апостолы "с великою силою" (Деян. 4, 33). Их заточали в темницу, их били, запрещая говорить об имени Иисусовом, а они продолжали свое святое дело, "радуясь, что за имя Господа Иисуса удостоились принять бесчестие. И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе" (Деян. 5, 41-42).

И когда настало время засвидетельствовать о Воскресении Господа Иисуса перед народами и царями, они пребывают за это "в опасностях на реках, в опасностях от разбойников, в опасностях от единоплеменников, в опасностях от язычников, в опасностях в городе, в опасностях в пустыне, в опасностях на море, в опасностях между лжебратиями" (2 Кор. 11, 26), терпят "голод и жажду, и наготу и побои" и скитаются, становятся как бы отребьем для мира (1 Кор. 4, 10-12), вменяя все это в ничто ради Господа Иисуса Христа. И это продолжалось всю их земную жизнь, пока почти все они не запечатлели этого свидетельства мученическою смертью.

Простирается ли и на нас обязанность с великой силой свидетельствовать о Воскресении Господа Иисуса или это было долгом только апостолов и первых благовестников? Евангелист Лука, повествуя о свидетельстве апостолов, дает понять, что и все верующие служили видимым удостоверением в истине Воскресения Христа. Их чистая и богобоязненная жизнь невольно располагала к ним сердца всех и служила самым лучшим удостоверением в истине Воскресения (Деян. 2, 44-47; 4, 32- 33), потому что в них жил и действовал Дух Господа Иисуса. Такое свидетельство о Воскресении Христа и является обязанностью всех христиан, когда бы и где бы они ни жили. Мы не только веруем во Христа Иисуса, распятого за нас и воскресшего ради нас, но и таинственно сораспинаемся и спогребаемся Ему и совоскресаем с Ним. "Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? И так мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни... Ибо что Он умер, то умер однажды для греха, а что живет, то живет для Бога. Так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога во Христе Иисусе, Господе нашем" (Рим. 6, 3-11). Вот самое лучшее и непререкаемое свидетельство Воскресения Иисуса Христа. Все другие свидетельства, без него, не могут вполне уверить неверующего, потому что в ином случае o собственная жизнь наша будет противоречить нашим уверениям и опровергать их собою. Только при таком свидетельстве о Воскресении Иисуса Христа мы можем надеяться стать сонаследниками Христа, "чтобы с Ним и прославиться" (Рим. 8, 17). Воскресное чтение (114, 194-196).

Богом установленное богоугодное исповедание человеком Бога есть знамение избрания Богом этого человека (111, 176).

Исповедание слабое, двусмысленное не принимается, отвергается как непотребное, как недостойное Бога. Недостаточно исповедание в тайне души, необходимо исповедание устами и словами. Недостаточно исповедание словом, необходимо исповедание делами и жизнью. Епископ Игнатий (Брянчанинов) (111, 176).

Иван Тургенев

ИСПОВЕДЬ

Нам тягостно негодованье,

И злоба дельная — смешна;

Но нам не тягостно молчанье:

Улыбка нам дозволена.

Мы равнодушны, как могилы;

Мы, как могилы, холодны...

И разрушительные силы —

И те напрасно нам даны.

Привыкли мы к томленью скуки.

Среди холодной полутьмы

Лучи живительной науки

Мерцают нехотя... но мы

Под ум чужой, чужое знанье —

Желанье честное Добра —

И под любовь — и под страданье

Подделываться мастера.

Радушьем, искренней приязнью

Мы так исполнены — Бог мой!

Но с недоверчивой боязнью

Оглядывает нас чужой...

Он не пленится нашим жаром —

Его не тронет наша грусть...

То, что ему досталось даром,

Твердим мы бойко наизусть.

Как звери, мы друг другу чужды...

И что ж? какой-нибудь чудак

Затеет дело — глядь! без нужды

Уж проболтался, как дурак.

Проговорил красноречиво

Все тайны сердца своего...

И отдыхает горделиво,

Не сделав ровно ничего.

Мы не довольны нашей долей —

Но покоряемся... Судьба!!

И над разгульной, гордой волей

Хохочем хохотом раба.

Но и себя браним охотно —

Так!! не жалеем укоризн!!

И проживаем беззаботно

Всю незаслуженную жизнь.

Мы предались пустой заботе,

Самолюбивым суетам...

Но верить собственной работе

Неловко — невозможно нам.

Как ни бунтуйте против рока —

Его закон ненарушим...

Не изменит народ Востока

Шатрам кочующим своим.

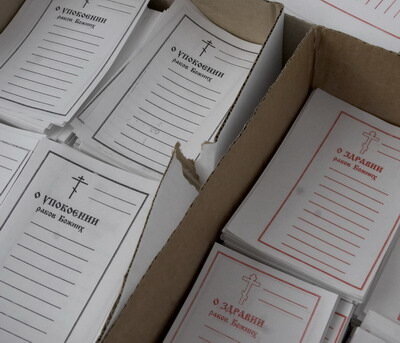

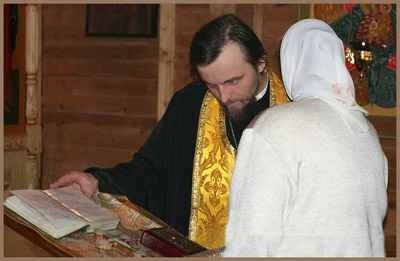

Заказ треб на Святой Земле

Поминовение на Божественной Литургии

Водосвятный молебен

Молебен о здравии

Молитва об упокоении

Молитва о здравии

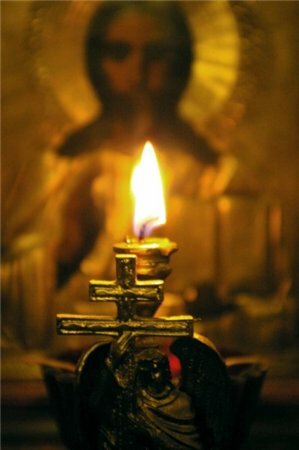

Свеча о упокоении

Свеча о здравии

Сорокоуст о упокоении

Сорокоуст о здравии

Панихида

.

.